動脈の壁は3層構造で、内側から内膜・中幕・外膜で成り立っています。動脈解離は全身の動脈どこでも起こりますが、脳動脈では頸椎の中を走行する椎骨動脈に起こることが多いです(60%以上)。

どんな病気

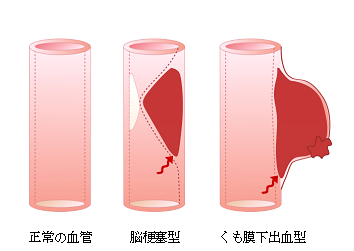

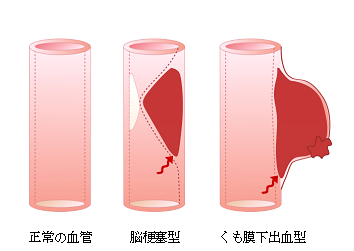

解離は内膜が破れて、「内膜と中膜の間で起こる場合」と「中膜と外膜の間で起こる場合」があります。

前者は血管腔の狭小化をきたし脳梗塞になります。脳梗塞は通常頭痛を伴いませんが、椎骨動脈解離の場合は例外的に後頚部痛・後頭部痛をきたします。

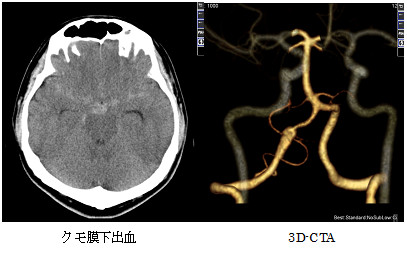

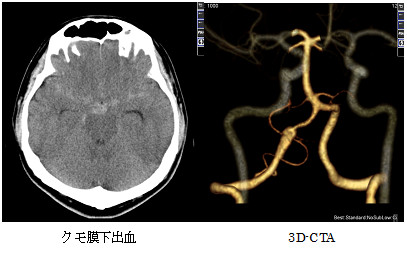

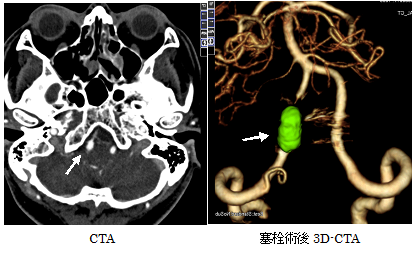

後者は嚢状の拡張を呈し、解離性椎骨動脈瘤となり、外に破れてくも膜下出血になります。

椎骨動脈解離は、動脈硬化などの危険因子を持たない比較的若年者に多く(40歳前後)、男性に多くみられます。

原因不明のこともありますが(特発性)、カイロプラスティックや頸部の捻転を伴うスポーツや頸部の外傷が契機になることもあります(外傷性)。

どんな症状

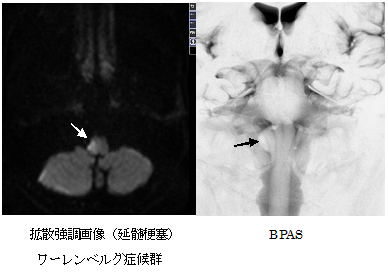

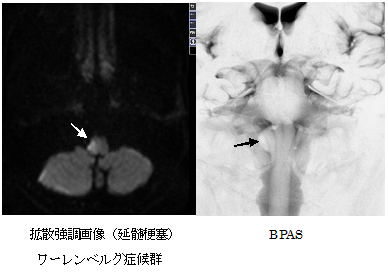

脳梗塞やくも膜下出血の症状といった決定的な症状を呈する前に、動脈壁が解離する痛み(解離側の後頚部痛・後頭部痛)があることがほとんどです。脳梗塞は脳幹・小脳に多く、くも膜下出血は後頭蓋窩に多く認めます。

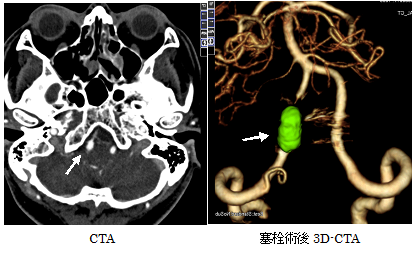

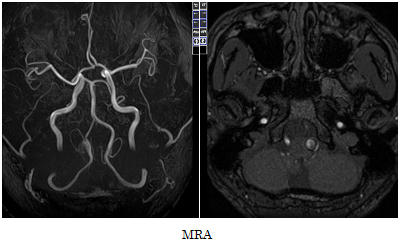

どんな検査

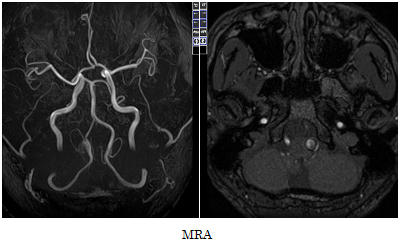

CT・3-DCTA・MAI・MRA検査を行います。

どんな治療

(文責:髙橋 伸明)

動脈の壁は3層構造で、内側から内膜・中幕・外膜で成り立っています。動脈解離は全身の動脈どこでも起こりますが、脳動脈では頸椎の中を走行する椎骨動脈に起こることが多いです(60%以上)。

どんな病気

解離は内膜が破れて、「内膜と中膜の間で起こる場合」と「中膜と外膜の間で起こる場合」があります。

前者は血管腔の狭小化をきたし脳梗塞になります。脳梗塞は通常頭痛を伴いませんが、椎骨動脈解離の場合は例外的に後頚部痛・後頭部痛をきたします。

後者は嚢状の拡張を呈し、解離性椎骨動脈瘤となり、外に破れてくも膜下出血になります。

椎骨動脈解離は、動脈硬化などの危険因子を持たない比較的若年者に多く(40歳前後)、男性に多くみられます。

原因不明のこともありますが(特発性)、カイロプラスティックや頸部の捻転を伴うスポーツや頸部の外傷が契機になることもあります(外傷性)。

どんな症状

脳梗塞やくも膜下出血の症状といった決定的な症状を呈する前に、動脈壁が解離する痛み(解離側の後頚部痛・後頭部痛)があることがほとんどです。脳梗塞は脳幹・小脳に多く、くも膜下出血は後頭蓋窩に多く認めます。

どんな検査

CT・3-DCTA・MAI・MRA検査を行います。

どんな治療

(文責:髙橋 伸明)